- Nos projets & actions en cours

L’association Adéquations agit en matière d’information, formation, projets en croisant les enjeux d’égalité femmes-hommes, de transition écologique et climat, de solidarité internationale et droits humains

- Nos formations et accompagnements

- Evénements & webinaires

Adéquations

- Féministes pour des Alternatives Climat Environnement

- Transition écologique et égalité femmes-hommes

- Education non sexiste et Droits de l’enfant

- Solidarité internationale et coopération

- Egalité femmes-hommes & genre

Etudes et archives

- Actions collectives & partenariats

- Démocratie &

veilles citoyennes - Développement humain durable

Expertises, méthodes

- Membres et partenaires

|

Accueil > Membres et partenaires > Anna Griève > Les trois corbeaux, ou la science (...) > Introduction - La double nature du mal |

Les trois corbeaux, ou la science du mal dans les contes merveilleux

Introduction - La double nature du mal

février 2010, par

Cette étude sur les contes merveilleux n’a pas son origine dans une réflexion sur les contes eux-mêmes, mais dans une méditation beaucoup plus générale, née de la jonction entre deux expériences vécues d’abord séparément, et qui restèrent longtemps tout à fait séparées. Ce fut d’une part, dans les années de l’adolescence, à travers la lecture de divers ouvrages, la révélation des crimes nazis, du système des camps, de la Shoah, c’est-à-dire d’un mal si paralysant pour le sentiment et l’esprit, et par là même si obsédant, qu’il n’était plus possible de continuer à vivre comme s’il n’existait pas, et qu’il devenait vital de ne jamais renoncer à tenter au moins de penser l’impensable. Ce fut d’autre part, dans les années de la maturité, la rencontre avec l’oeuvre de Carl Gustav Jung et l’assimilation progressive de sa pensée à travers la réalité vécue du processus d’individuation, dont toute son oeuvre est la description. Ces deux expériences ne pouvaient à la longue rester étrangères l’une à l’autre. En effet, le processus d’individuation impliquant une certaine conception du mal, nous devions nécessairement nous trouver confrontée un jour à la question de savoir si le mal dont le nazisme nous avait révélé l’existence et qu’Hannah Arendt avait qualifié de « mal radical », pouvait être pensé dans le cadre de la vision jungienne de la psyché, dans une quelconque relation au moins à cette vision, ou s’il en rendait au contraire manifeste l’insuffisance.

Au terme d’un long travail d’approfondissement, il apparut qu’il

était possible, en prenant appui sur les acquis de la réflexion de Jung,

mais à condition d’en développer des potentialités que lui-même

n’avait pas explorées, de découvrir entre sa description du dynamisme

psychique et la spécificité du mal à l’oeuvre dans le nazisme (et autres

entreprises analogues) une articulation permettant de rendre compte de

la double nature du mal, et non seulement de caractériser le mal radical,

mais de le penser profondément. C’est alors que nous eûmes l’idée

d’appliquer aux contes merveilleux les conclusions de notre recherche :

nous vîmes avec surprise s’ordonner soudain leur foisonnement, en

même temps que notre regard nous sembla pénétrer beaucoup plus

avant dans leur compréhension — ce qui corroborait en retour ces

mêmes conclusions. Ainsi naquit le projet d’écrire le présent ouvrage.

Marie-Louise von Franz, la principale collaboratrice de Jung, a

offert de nombreux exemples d’interprétation jungienne de contes

merveilleux. Certaines de ces interprétations nous paraissent tout à fait

remarquables. Nous pensons ici à trois de ses ouvrages : L’Âne d’or,

interprétation d’un conte [1], La Voie de l’individuation dans les contes de fées [2] et L’Interprétation des contes de fées [3]. Les contes dont il s’agit dans ces trois ouvrages sont de ceux que la description jungienne du processus d’individuation permet d’interpréter de façon aussi subtile que profonde, c’est-à-dire que ce sont des contes où le mal radical n’est pas à l’oeuvre. Mais quand, dans d’autres ouvrages, La Femme dans les contes de fées ou L’Ombre et le Mal dans les contes de fées [4], Marie-Louise von Franz commente des contes où le mal radical est à l’oeuvre, alors les interprétations deviennent extrêmement insatisfaisantes : superficielles et souvent confuses, elles restent sans prise sur les récits. La description du processus d’individuation donnée par Jung et reprise par Marie-Louise von Franz n’est plus adéquate, elle ne permet pas de saisir l’enjeu de ces contes.

C’est qu’il y a dans la pensée de Jung, et justement dans sa conception

du mal, une « tache aveugle ». Jung, comme d’ailleurs aussi la

doctrine chrétienne— mais d’une autre façon, comme nous le verrons

plus loin —, considère le mal (nous ne parlons ici évidemment que du

mal moral) comme un, et il le caractérise comme « de l’ombre ». Dans

cette « ombre », il distingue certes deux niveaux, l’ombre personnelle

d’une part, et d’autre part, selon les passages pris en considération,

« l’ombre de l’archétype », ou « l’archétype de l’ombre », ou « l’ombre

de l’archétype du Soi », sans que ces trois expressions ne soient jamais

clairement et distinctement définies. On a l’impression ici d’un grand

flou de la pensée — et nous ne sommes pourtant pas de ceux pour qui

les concepts et conceptions de Jung ne sont que brouillards et fumées, et qui parlent de lui avec condescendance, faute, à notre avis, de saisir

l’objet véritable de son oeuvre. Le flou qui nous gêne est, si l’on peut

ainsi s’exprimer, bien délimité, mais il concerne une question évidemment essentielle. Autant la conception du mal impliquée par le terme

« ombre » (sur lequel nous allons revenir) nous paraît juste et féconde

dans la plupart des cas, autant elle nous paraît inadéquate, dénuée de la

moindre pertinence et même déplacée lorsqu’il s’agit, par exemple, de

la Shoah ou des camps nazis décrits par Robert Antelme et Primo Lévi.

En effet Jung, même dans les textes où il a manifestement présents à

l’esprit les crimes du nazisme, persiste imperturbablement et presque

inexplicablement dans sa conception du mal.

C’est en réfléchissant sur cette zone de flou dans sa pensée que nous

sommes parvenue à la conclusion de la double nature du mal, de l’existence

d’un mal radical, déjà caractérisé par Hannah Arendt. Il nous est

alors apparu que le processus d’individuation décrit par Jung se présentait

avec deux modalités différentes selon que l’individu avait

affaire en lui-même à l’une ou l’autre nature du mal, et que les contes

merveilleux avaient la connaissance de l’une et de l’autre voie, de la

différence entre elles aussi bien que de leur unité profonde.

Le terme « ombre » employé par Jung pour désigner le mal en implique déjà une définition. L’ombre en effet n’est pas seulement de

l’obscurité, elle ne s’oppose pas simplement à la lumière, puisqu’elle

apparaît grâce à la lumière, étant une zone sombre créée par un corps

opaque lorsqu’il est éclairé, et pouvant être comprise aussi comme la

partie non éclairée de ce corps, « laissée dans l’ombre ». Désigner le mal

comme ombre signifie donc qu’il a son origine dans l’état d’inconscience

où se trouvent certains contenus psychiques, et non dans ces

contenus eux-mêmes. Le mal naît de ce que certains contenus psychiques

n’ont pas accès à la conscience, soit que celle-ci les refoule, soit

que l’occasion d’établir avec eux une relation ne se soit pas encore présentée.

Si le mal réside non dans les contenus psychiques en eux-mêmes,

mais dans leur état d’inconscience, le poids et la responsabilité du mal

se portent dès lors sur l’incapacité ou le refus du conscient à entrer en

relation avec ces contenus. C’est la non-participation de ces contenus à

l’existence consciente qui les abîme, les déforme ou les pervertit, soit en

les maintenant dans un état archaïque, sous-développé, soit en les obligeant

à régresser jusqu’à cet état, soit en réduisant leurs énergies inemployées

à se manifester par des explosions destructrices ou par des

stratégies perverses, ce qui mène à des impasses vitales où la personnalité

tout entière et même parfois la vie se trouvent en grand danger. Cette

conception du mal suppose que l’établissement du lien à la conscience

transforme ces contenus et réoriente leurs énergies — comme il transforme aussi le conscient lui-même en l’assouplissant et en l’élargissant. La désignation du mal comme « ombre » implique nécessairement que le mal est toujours, virtuellement du moins, transformable, qu’il est, jusque dans la noirceur la plus noire, en attente de ce lien à la conscience qui le révélera comme une richesse indispensable à la synthèse de la personnalité, c’est-à-dire porteuse de cette « totalité » psychique qui est la finalité de l’individuation et signifie, tant pour la psyché que pour l’existence, une fécondité renouvelée. En définitive, ce sont l’étroitesse et la rigidité du conscient, sa peur du nouveau, de l’inconnu, de l’obscur, son mépris de l’étranger, de l’a-normal, bref, tout ce que Jung entend par l ’ « unilatéralité du conscient », qui expliquent que certains contenus psychiques restent enfermés dans ce qui nous apparaît sous les différents aspects et dans les différentes manifestations du mal.

Nous adhérons parfaitement à cette conception jungienne d’un mal

transformable. Elle nous paraît juste… à condition pourtant qu’elle s’applique

au mal véritablement transformable. Car ne pas différencier mal

transformable et mal radical s’avère lourd de conséquences, tant dans le

travail psychothérapeutique que dans le domaine pratique de l’attitude à

adopter et de l’action à mener face à la réalité concrète du mal.

Il est maintenant nécessaire de tenter une présentation, aussi succincte

que possible, du processus d’individuation [5] décrit par Jung, car

notre réflexion sur le mal radical qui, à la différence de celle d’Hannah

Arendt, envisage ce mal d’un point de vue psychique et ontologique,

est entièrement adossée à la pensée de Jung, dont elle n’est qu’un

développement et un prolongement, et en dehors de laquelle il est

impossible de l’exposer.

Le processus d’individuation, dynamisme spontané de la psyché, naît

d’une mise en rapport des opposés psychiques (conscient / inconscient , bien / mal, beau / laid, masculin / féminin, amour / justice etc.) sous le

regard de la conscience. Cette mise en rapport des contraires requiert

pour pouvoir se produire une situation particulière, celle où l’être se

trouve pris en étau dans une contradiction existentielle si forte que la

décision dans un sens ou dans l’autre, loin d’être une résolution du

conflit, serait un acte de violence entraînant une mutilation de la personnalité,

car l’un des contraires se trouverait alors sacrifié à l’autre, c’està-

dire exclu de toute participation à la vie consciente, tant psychique que

concrète. Si, dans une telle situation, la conscience refuse la mutilation,

refuse donc de décider là où elle s’éprouve impuissante à le faire en

vérité, c’est-à-dire d’une façon qui satisfasse le coeur et l’esprit, une

structure psychique nouvelle commence à apparaître. La conscience,

cessant d’adhérer à ses propres contenus conscients sans pour autant se

soumettre à la puissance des contenus inconscients, acquiert une auton

o m i e — même si c’est une autonomie impuissante — par laquelle elle

devient enfin pleinement ce qu’elle est selon son essence : un regard, et

elle trouve sa juste place dans la psyché, qui est d’être un centre entre les

contraires. Si la conscience persiste dans cette position centrale, dans cet

écartèlement entre les contraires, souvent très long et très douloureux,

dans cet état de mort, de suspension tant de la vie psychique que du cours

de l’existence, alors les énergies de la tension entre les opposés, au lieu

de se perdre en mouvements désordonnés ou en luttes vaines, se concentrent

en ce point de conscience.

Parvenue à son plus haut degré, la tension se résout en un dynamisme

puissant né de l’union des énergies contraires, qui se transforment

dans le processus, perdant ce qui les rendait incapables d’oeuvrer

ensemble, sans pour autant cesser de se différencier qualitativement.

Ce processus est vécu comme une renaissance intérieure. La contradiction

existentielle de départ n’a pas pour autant disparu, et elle peut

rester difficile à porter et à supporter. Elle n’a pas été simplement

dépassée au sens ordinaire de « la vie continue », « la vie reprend toujours

le dessus ». Elle a bien été dépassée, mais dans un tout autre sens,

par un changement de plan. Sa charge énergétique était, en effet, la

marque de la présence en elle d’une dimension de l’être qui, prisonnière

des contenus inconscients, ne pouvait manifester sa puissance

que par une violence inquiétante et destructrice. En devenant le support

de cette charge énergétique, la conscience permet à l’union des

contraires d’advenir, elle offre à ce processus de transformation et de

création le point d’ancrage psychique sans lequel il resterait à l’état de

virtualité. L’être se trouve ainsi relié par la conscience à la dimension créatrice qui le féconde et l’oriente, à laquelle il peut s’accorder sans

être jamais en mesure de la prévoir, de la contrôler, de la maîtriser. La

personnalité devient une totalité centrée, fondée sur la relation entre la

conscience et la dimension créatrice ainsi révélée. C’est l’établissement

de cette relation qu’on appelle l’intégration.

Cette intégration se produit à travers l’émergence de ce que Jung

désigne comme un symbole. Par analogie avec un transformateur électrique,

il entend par là une sorte de convertisseur d’énergie psychique.

Ce n’est là, bien sûr, qu’une métaphore, mais elle rend sensible que le

symbole est agissant, parce qu’il se définit avant tout par son efficace :

non seulement il met un terme à la stagnation psychique, permet à

l’énergie de s’écouler à nouveau, et avec beaucoup plus de puissance,

non seulement il la réoriente, mais il la fait passer à un autre plan, à un

autre degré de l’être. Le symbole peut être une image, mais il peut tout

aussi bien être une rencontre ou l’éveil d’un talent. Si c’est une image,

ce peut être aussi bien une image nouvelle, surgie dans un rêve ou dans

une sorte de vision, qu’une image ancienne dont le pouvoir transformant

soudain se révèle. Ce pouvoir transformant et fécondant du symbole

tient à ce qu’il ouvre dans l’être un nouveau plan, où les opposés

psychiques, inconciliables au plan de réalité où la conscience était

rivée jusque-là, s’unissent dans une oeuvre commune de renouvellement

et de croissance psychique. C’est cette émergence du symbole

que Jung désigne comme expérience du sens, ou expérience du Soi.

L’expression « expérience du sens » est claire d’emblée, puisque la

stagnation dans une contradiction existentielle est une perte du sens. On peut en donner brièvement deux exemples. Ainsi le personnage de

Werther dans le roman de Goethe, Les Souffrances du jeune Werther, se trouve piégé dans le non-sens d’une nature qui ne crée que pour détruire, qui n’éveille l’amour que pour le saccager en lui fermant toute possibilité de réalisation, pour le muer ainsi en un désir de meurtre (de l’aimée ou du rival). Rejetant avec mépris une résignation respectueuse à la fois de la réalité et des personnes, Werther succombe à un amour devenu meurtrier, à ceci près pourtant que, pour éviter de devenir le meurtrier d’autrui, il se fait le meurtrier de lui-même. Ce sont là les contradictions inhérentes à ce que nous appelons la création charnelle, expression sur laquelle nous allons revenir un peu plus loin.

Un exemple inverse serait celui de la princesse de Clèves dans le

roman du même nom. Prise entre son amour pour le duc de Nemours et

son idéal moral, son image morale d’elle-même, la princesse choisit de

sacrifier l’amour, et la fin du texte nous fait assister à son dessèchement progressif, à sa mort psychique — là où Werther reste certes fidèle à la

fois à son amour et jusqu’à un certain point à son sens moral (puisqu’il

ne tue pas), mais au prix du meurtre de lui-même, ce qui met un terme

à la contradiction, mais ne la résout pas. Werther et madame de Clèves

sont tous deux prisonniers du plan de réalité qui est celui de la création

charnelle [6]. Madame de Clèves, pour obéir à un idéal moral, n’est pas

moins que Werther prisonnière de ce plan de réalité. Les règles morales

et les idéaux éthiques nous paraissent en effet, tout autant que les pulsions, désirs, peurs, etc., ressortir à la création charnelle. L’éthique véritable est d’un autre ordre, comme nous le verrons plus loin.

L’expression « expérience du Soi », c’est-à-dire « expérience de

l’archétype du Soi », conduit au coeur de la pensée de Jung puisque

l’archétype du Soi régit le processus d’individuation et que l’expérience

du Soi signifie l’établissement de la relation entre la conscience

et cet archétype à travers l’émergence du symbole. Il est sans doute

nécessaire de rappeler ici ce que Jung entend par « archétype ». Les

archétypes, explique-t-il, sont comme des sillons tracés dans la psyché

de tous les hommes par la répétition, génération après génération, des

mêmes expériences fondamentales, dont chacune est qualitativement

spécifique, et l’énergie psychique qui coule dans ces sillons a la qualité

de l’expérience correspondante. (Parce que ces archétypes sont à

l’oeuvre dans toute psyché humaine et parce que la plupart des hommes

sont inconscients de leur présence et de leur action, Jung les désigne

comme « l’inconscient collectif », expression que nous ne trouvons pas

très judicieusement choisie.) On peut parler d’images archétypales (ou

archétypiques), de représentations archétypales, mais les archétypes ne

se réduisent évidemment pas à des images. A un même archétype peuvent

correspondre bien des images différentes, selon l’état de la psyché

concernée à un moment donné. L’archétype du Père par exemple

pourra prendre forme animale ou humaine, celle d’un homme fort ou

d’un vieillard plein d’expérience…

Les archétypes fondamentaux sont ceux du Père, de la Mère, de

l’Animus (représentation de l’amant-époux dans la psyché féminine), de

l’Anima (représentation de l’amante-épouse dans la psyché masculine)

et l’archétype du Soi. Dans les contes merveilleux, ces cinq archétypes sont constamment à l’oeuvre, les quatre premiers selon qu’ils sont ou non

concernés par le type de difficulté ou de recherche du « héros » ou de

« l’héroïne » du conte. Quant à l’archétype du Soi, très nombreuses sont

ses images. Mais comme nous allons le voir, il faut se garder d’établir

une séparation nette entre l’archétype du Soi et les autres archétypes. Ce

qu’il importe avant tout de saisir à propos des archétypes, c’est en premier

lieu que leurs énergies sont le dynamisme créateur de la Vie ellemême,

qui ne s’épuise jamais, et en particulier le dynamisme structurant

de la psyché. En second lieu, ce dynamisme a une dimension et une puissance

incommensurables à ceux de la volonté humaine.

L’archétype du Soi désigne ce dynamisme créateur lui-même en tant

qu’il est à l’oeuvre dans la psyché. C’est donc l’archétype qui régit

dans la psyché le jeu des contraires, tissage de toute vie, et en particulier

le mouvement des autres archétypes. C’est justement pour cette

raison qu’il est souvent impossible de le distinguer des autres archétypes

dans les images ou les figures que les contes mettent en scène.

Ainsi, comme la plus grande partie des contes se terminent par l’union

amoureuse, laquelle, étant une image de l’union des contraires, est en

même temps une image du Soi, la figure d’animus ou d’anima qui est

l’objet du désir et de la recherche est nécessairement une figure d’animus

porteur du Soi ou d’anima porteuse du Soi. Une figure de vieux

sage ou de « vieille femme qui sait » est une figure de père porteur du

Soi ou de mère porteuse du Soi.

Quant aux images de l’archétype du Soi, elles sont innombrables, et

en rapport avec des situations psychiques spécifiques. Les images de la

balle, du cerceau, de l’anneau suggèrent l’aspect de totalité centrée

d’une psyché parvenue à la réalisation d’elle-même, et c’est là justement

ce que désigne le mot « S o i » : la personnalité in-dividuée, indivise,

unifiée. L’image du tapis précieux suggère la subtilité de ce

maître tisserand, l’archétype du Soi, capable d’entrelacer tous les fils de

la vie en un dessin infiniment complexe et pourtant simple et un quand

il s’offre au regard dans son ensemble. Le mandala, sur lequel Jung a

beaucoup écrit, réunit les aspects de totalité centrée et de simplicité

complexe. L’image de l’enfant exprime l’action du Soi comme jaillissement

spontané et renaissance. L’image de l’union amoureuse (on la

retrouve comme fin de l’opus, souvent sous la forme du rebis, dans les

traités alchimiques) est celle qui caractérise le mieux l’action du Soi,

qui oeuvre à et par l’union (non la fusion) des contraires (pleinement

différenciés), assurant ainsi une fécondité sans cesse renouvelée.

L’expérience du Soi est justement la prise de conscience de ce dynamisme créateur qui, né de la tension centrée entre les contraires, unit

leurs énergies dans une oeuvre commune de croissance psychique, c’està-

dire de structuration toujours plus fine et plus forte de la psyché. Mais

l’expression « prise de conscience » est ici mal choisie, elle induit en

erreur. Car il ne s’agit pas, dans ce cas, de la prise de conscience d’un

processus qui existerait par lui-même, d’abord sans relation à la

conscience, et dont on viendrait à prendre conscience. Tout au contraire,

l’attitude de la conscience est ici la condition sine qua non de l’avènement

du processus. Par la reconnaissance de ses limites, c’est-à-dire de

son incapacité à décider en vérité, par sa persévérance dans l’écartèlement

entre les contraires, la conscience, à la fois détachée de ses propres

contenus conscients et refusant d’aliéner sa liberté et son jugement à la

puissance d’un contenu inconscient, s’affirme comme pure présence. A

sa juste place, non agissante mais intensément présente, espérant sans

espérance, attendant contre toute attente, la conscience, par cette tension

centrée entre les contraires qu’elle produit sans le vouloir ni le savoir,

participe intrinsèquement au processus créateur en lequel cette tension

va se résoudre. Par ce dressement d’elle-même au centre des contraires,

forte de sa seule impuissance, la conscience permet au processus de

création de changer de plan, de se continuer au niveau spécifiquement

psychique, par une mutation de la psyché elle-même. Plus que la partenaire

de l’archétype du Soi, la conscience devient alors partie intégrante

de la constellation psychique qui constitue cet archétype.

Tant que ses énergies ne sont pas reliées à la conscience, c’est à

peine si on peut véritablement parler d’un archétype du Soi. Aussi

longtemps en effet que ces énergies restent inconscientes, c’est-à-dire

emprisonnées dans les contradictions de la création charnelle, elles

ont certes la puissance qui est par nature la leur, mais parce qu’elles

sont sans point d’ancrage dans la psyché, elles sont sans orientation,

ag issant tantôt de façon créatrice, tantôt de façon destructrice, et ne

peuvent donc aucunement exprimer leur capacité de création spécifiquement

psychique. C’est-à-dire qu’elles ne peuvent opérer cette

mutation de la psyché que signifie l’émergence du symbole. Cette

émergence du symbole est véritablement l’acte de naissance de l’archétype

du Soi, lequel n’était jusqu’alors qu’une virtualité. De quel

Soi, en effet, parlerait-on si cette finalité rectrice du jeu des opposés

psychiques n’était pas présente à la conscience ? C’est pourquoi nous

appelons Conscience archétypale la conscience dressée au centre des

contraires et partie intégrante de la constellation psychique de l’archétype

du Soi plutôt que reliée à cet archétype.

L’expression « processus d’individuation », employée par Jung, souligne

que la personne entrée dans ce processus devient de plus en plus

une totalité organique, c’est-à-dire un tout différencié, structuré et centré,

ou axé, in-divis, un in-dividu justement. Son sentiment d’identité, fondé

dans la relation entre la conscience et l’archétype du Soi, ne dépend plus

d’un lien extérieur ou de l’appartenance à un groupe, ce qui ne veut pas

dire que cette personne soit sans lien et sans appartenances, et cela ne

veut même pas dire qu’elle ne vive pas elle aussi à travers des projections.

En effet, comme de nouveaux contenus inconscients se trouvent

activés dès que d’autres ont été intégrés — puisque les contenus inconscients

sont la matière du processus d’individuation, lequel n’est jamais

t e r m i n é — et comme tout contenu inconscient activé donne lieu à une

projection sur un objet extérieur, où la conscience entre pour la première

fois en rapport (mais pas en relation) avec ce contenu, cette personne vit

nécessairement elle aussi parmi ses projections. Mais comme l’émergence

du symbole signifie déjà par elle-même le retrait d’une projection

de l’archétype du Soi, ou d’un autre archétype, porteur du Soi (retrait évidemment

partiel, car l’archétype est inépuisable en contenus et en énergie),

la personne en voie d’individuation a déjà l’expérience d’un retrait

de projection, c’est-à-dire de cet élargissement du champ de conscience

qui va de pair avec le retour à la psyché d’un contenu psychique éprouvé

jusque-là comme appartenant à un objet extérieur. C’est pourquoi, avertie

désormais du danger d’emprisonnement dans ses propres projections,

cette personne guette les signes indicateurs de la projection, ces décalages

en général ignorés, négligés ou niés entre l’image qu’on a d’un

objet extérieur et cet objet tel qu’il est réellement. Elle n’adhère plus

aveuglément à ses projections. Déjà fondée intérieurement dans la diff érenciation

entre la conscience et l’archétype, dans la relation ainsi rendue

possible entre ces deux pôles, elle cherche aussi à sortir de la fusion

et de la confusion avec les objets extérieurs, et cela par le retrait des projections,

c’est-à-dire par l’intégration de ses propres contenus psychiques

d’abord projetés sur ces objets. C’est ce mouvement de

d i fférenciation croissante d’avec l’extérieur, par la dissolution de l’inconscience

des contenus psychiques correspondants, que Jung appelle

l’individuation, qu’il conçoit comme une synthèse, une structuration, un

affermissement et une autonomie grandissante de la personnalité.

Ce processus d’individuation, nous l’appelons aussi processus d’incarnation, car il s’agit, par la relation qui s’établit dans la psyché entre

la conscience et l’archétype du Soi, d’une intégration de la dimension

et de l’énergie archétypales dans la création charnelle, laquelle passe ainsi au plan pneumatique et y trouve son accomplissement. Le symbole,

au sens où il a été défini plus haut d’union des contraires, ici

union du charnel et de l’archétypal, est le « lieu » de la création pneumatique. La vie pneumatique est la vie dans le symbole. L’archétypal

n’est pas, par opposition au charnel, « l’esprit ». L’esprit, le pneuma,

c’est au contraire le symbole, c’est-à-dire la création charnelle informée

et transformée par la présence consciente en elle de la dimension

archétypale qui de toute façon l’habite, qu’elle le sache ou non, qu’elle

le veuille ou non. L’esprit n’existe que s’il est incarné. S’il n’est pas

incarné, il n’est qu’énergie égarée et virtualité ignorée. L’esprit naît

quand cette énergie et cette virtualité archétypales se trouvent reliées à

la conscience, à la Conscience archétypale justement, et non à la

conscience ordinaire, toujours plus ou moins asservie à ses propres

contenus. Seule la création pneumatique donne un sens plénier à

l’existence de l’individu. Par la naissance de l’esprit et la naissance à

l’esprit se résout en effet l’opposition création-destruction, indépassable

au plan de la création charnelle, où elle est si souvent ressentie

comme un cruel non-sens.

Enfin nous désignons aussi le processus d’individuation par l’expression

processus d’humanisation. En effet, la tension centrée entre

les opposés psychiques sous le regard de la conscience, d’où naît le

processus d’individuation, implique la prise en considération du

contenu inconscient, une attitude au moins d’ouverture à son égard,

c’est-à-dire une prise en considération de l’autre. L’expérience du Soi

consistant en l’établissement de la relation entre les deux pôles psychiques

différenciés et interdépendants que sont la conscience et l’archétype

du Soi, il s’ensuit que le processus d’individuation implique

la pleine reconnaissance, par la personnalité consciente, de l’autre

dans sa propre psyché. Cette reconnaissance de l’autre à l’intérieur est

inséparable de la reconnaissance de l’autre à l’extérieur, puisque le

retrait de la projection différencie ce qui appartient à l’intérieur de ce

qui appartient à l’extérieur, comme elle différencie, à l’intérieur, la

conscience et l’archétype [7]. Or, la reconnaissance de l’autre dans sa

réalité propre permet seule d’entrer avec lui dans ce rapport juste qui

est la relation, puisque tout autre rapport, positif ou négatif, étant de

nature projectionnelle et donc fusionnelle, n’est en réalité qu’un rapport à soi-même, dans lequel autrui se trouve instrumentalisé au lieu

d’être reconnu en lui-même et pour lui-même. Ainsi, le processus

d’individuation, qui requiert la reconnaissance de l’autre et qui, là où

il n’y avait que du lien (positif ou négatif), établit la relation, est-il la

voie de l’humanisation de l’être humain. Et de même que nous désignons

ce processus aussi par l’expression « processus d’incarnation de

l’archétype du Soi », qui va de pair avec la pensée de la création pneumatique,

de même nous le désignons également par l’expression

« processus d’humanisation », qui va de pair avec la pensée de la création éthique.

Cette pensée de la création éthique est le prodrome et même déjà le

commencement d’une véritable mutation de la psyché. Il ne s’agit de

rien moins en effet que de l’acquisition d’un instinct éthique, d’un instinct

de responsabilité éthique. Bien sûr, ce n’est au départ qu’une

semence, mais c’est une semence puissante, qui germe et grandit et ne

se laisse pas étouffer. Cependant, le mot « éthique » n’est pas entendu

ici dans son acception habituelle. Si nous reprenons les exemples littéraires

cités plus haut, on ne saurait dire ni de Werther ni de la princesse

de Clèves qu’ils manquent de sens moral. Si madame de Clèves résiste

à son amour, ce n’est pas, ou en tout cas pas seulement, par un respect

conventionnel des règles établies, car elle obéit à un idéal de droiture

et de cohérence avec elle-même. Quant à Werther, toute sa personnalité

est d’une grande élévation morale, et c’est finalement parce qu’il

ne supporte pas de voir son amour dégradé en désir de meurtre qu’il se

tue lui-même. Et pourtant, aussi bien Werther que madame de Clèves

manquent de responsabilité éthique au sens où nous l’entendons.

Madame de Clèves en effet condamne à mort une partie d’elle-même,

la partie la plus vivante d’elle-même, et finalement se condamne à un

étiolement qui est un véritable meurtre psychique. Et Werther, qui

refuse ce meurtre psychique en refusant de se résigner, manque de la

force nécessaire pour soutenir la contradiction entre un amour véritablement

aimant et un amour devenu meurtrier. Son amour reste dans

l’indifférenciation du passionnel, et par son suicide, il devient le jouet

de cette contradiction insoluble au plan de la création charnelle.

Goethe au contraire, qui en créant le personnage de Werther se

sépare en lui-même de l’attitude werthérienne, se tient au centre de la

contradiction, et c’est justement de cette tension que naît le dynamisme

de l’écriture du roman, qui signifie l’entrée de l’écrivain dans le processus

d’individuation et prépare l’avènement en lui du symbole.

L’attitude de Goethe dans la crise existentielle qui est celle de Werther rend sensible la responsabilité éthique au sens où nous l’entendons,

dont la portée est ontologique. La responsabilité éthique, en effet, ne

consiste pas à être fidèle à un impératif moral — ce qui ne signifie surtout

pas une dévalorisation de l’impératif moral, car une forte distinction

du bien et du mal et un degré élevé de conscience morale sont

indispensables à une forte tension entre les opposés psychiques et donc

à l’émergence du symbole. La responsabilité éthique consiste à prendre

en considération extrême les catégories du bien et du mal sans pour

autant les faire coïncider entièrement avec les contenus des opposés

psychiques. C’est-à-dire qu’elle consiste précisément pour la conscience

à envisager l’ensemble de la situation psychique, et, ce qui va beaucoup

plus loin, à prendre en charge, par la reconnaissance de son impuissance

à décider avec justesse et équité, la psyché tout entière, la totalité de

l’être. La Conscience archétypale qui en résulte devient par là un appel

qui s’ignore lui-même, mais dont l’intensité augmente avec la tension

dont elle est le centre, et l’émergence du symbole est à la fois résolution

de la tension et réponse à cet appel. Le symbole est la réponse de la vie

elle-même à ces contradictions qui sont, en effet, une impasse où, prisonnières

de la création charnelle, ses énergies s’épuisent. Le processus

créateur ne peut, à ce plan, que se répéter et produire des variantes du

même. Seule la Conscience archétypale lui permet de passer au plan où

il manifestera à nouveau sa puissance de mutation, c’est-à-dire sa puissance

proprement créatrice. Et cette mutation est justement l’apparition

d’une psyché humaine spontanément et fondamentalement éthique,

éthique par instinct, et non plus déchirée entre exigences morales et

désirs, convoitises ou peurs et lâchetés.

Nous appelons création continuée cette mutation de la création

charnelle en création pneumatique et éthique. L’être humain qui, jusqu’à

cette mutation psychique, reste le produit de forces qui le laissent,

malgré tous les progrès culturels, fondamentalement semblable à luimême,

une juxtaposition et une opposition de culture et de nature

brute, joue ici au contraire, par la qualité ontologique de la Conscience

archétypale, un rôle essentiel dans le processus de création lui-même.

La Conscience archétypale, dans un non-agir absolu, par la seule présence

d’un regard au centre, est la cheville ouvrière de l’accomplissement

de la nature dans la psyché humaine. C’est là le mouvement

véritablement civilisateur (et non plus seulement culturel), qui, par sa

dimension ontologique, met un terme à la séparation entre nature et

conscience : il réintègre la conscience, à la place à la fois modeste et

immense qui est la sienne, dans le jeu des énergies de la nature. Avant cette mutation, la conscience, au mieux, est réflexive, c’est-à-dire

qu’elle confère à celui qui l’exerce une lucidité impuissante à transformer

ce qu’elle éclaire. C’est en ce sens que l’on emploie habituellement

l’expression « être conscient de… » La Conscience archétypale

ne renie pas cette lucidité. Mais elle est tout autre chose : une présence

au centre des contradictions, dans cette faille de l’humain que tout

choix de l’un ou l’autre des contraires ne ferait qu’ignorer ou nier. Elle

veille dans cette faille.

Un grand nombre de contes ont leur point de départ dans une crise

existentielle qui semble ne jamais pouvoir être résolue, tant ce qui est

déclaré nécessaire à sa résolution paraît hors d’atteinte. Et pourtant le

jeune prince (par exemple) se met en chemin vers l’inaccessible. Il en

va de même de la Conscience archétypale, qui attend l’inespéré. Et

l’inaccessible est atteint, l’inespéré advient : c’est l’expérience du Soi,

l’émergence du symbole.

Jung parle souvent de « l’unilatéralité de la figure du Christ » dans

les différentes confessions chrétiennes. Alors que le supplice de la

croix, image de la présence au centre dans l’écartèlement des

contraires, fait de cette figure une image de l’archétype du Soi, l’aspect

sombre, explique-t-il, en a été totalement effacé au profit de l’aspect

lumineux, tout de pureté, sans aucune trace d’obscurité ni de mal,

ce qui a pour conséquence de rejeter le mal hors de l’archétype du Soi

et de le considérer uniquement comme devant être combattu et vaincu

avec l’aide de la grâce divine. C’est ce que Jung, en référence à la

conception trinitaire de la divinité, Père, Fils et Esprit saint, désigne

comme l’exclusion du quatrième, c’est-à-dire de Satan, qui s’appelle

pourtant aussi Lucifer, le porteur de lumière, nom qui semble bien

l’associer à l’oeuvre de conscience.

Si l’on tente de traduire en termes psychologiques ces notions théologiques,

on pourrait dire qu’il y a au départ une totalité indifférenciée,

un état psychique de masse confuse, où tout est mêlé à tout. Puis la

conscience distingue des opposés psychiques, et la Conscience archétypale

se tient entre eux, les différenciant fortement et concentrant leur

tension. Enfin, le symbole rétablit la totalité, mais une totalité organique,

une unité structurée, où la transformation des contraires, c’està-

dire leur juste différenciation, met un terme à leur opposition

irréconciliable et permet leur conjonction dans l’oeuvre commune de la création pneumatique. Comme le symbole ne saurait naître sans la tension

centrée entre un pôle clair et un pôle obscur, qui est déjà une mise

en relation, il s’ensuit que la structure de l’archétype du Soi, du moins

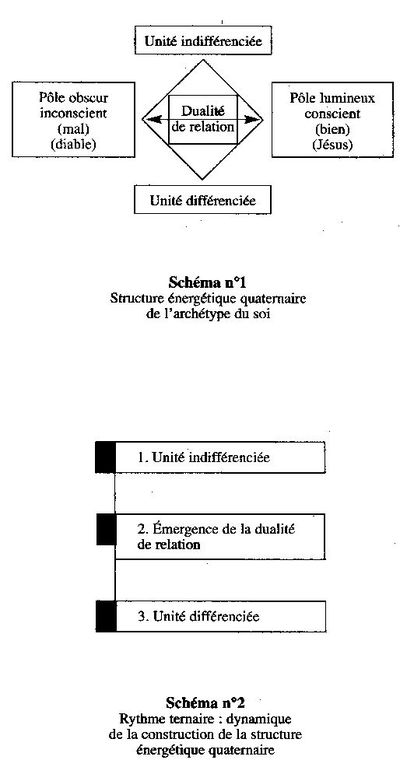

si on la considère du point de vue de sa dynamique interne, est quaternaire (Voir schéma N° 1, plus bas). Aussi peut-on parler d’une quaternité énergétique. L’expression

ne se trouve pas chez Jung, mais ne fait que rendre sa pensée.

C’est-à-dire que l’archétype du Soi ne peut manifester sa puissance de

création pneumatique que si le quatrième, le pôle obscur, effrayant,

ressenti comme le mal, est inclus dans l’expérience intérieure à égalité

avec le pôle lumineux. Si, au contraire, l’expérience intérieure tente de

le réduire ou requiert son extinction, sa quasi-élimination, alors elle

perd sa fécondité, la psyché en détresse se trouvant paralysée, et c’est

cette détresse d’une psyché devenue stérile que traduit, selon Jung, la

figure du Roi Pêcheur dans la légende du Graal.

Avec le « quatrième » s’est trouvé exclu de l’expérience intérieure tout ce que la doctrine chrétienne a longtemps considéré comme plus particulièrement lié au mal, comme plus particulièrement marqué par le péché originel : le corps, la chair, l’éros, le féminin, et finalement la « nature » humaine. Jung voit dans l’apparition, en Occident, au XIIe siècle, de l’alchimie et de la légende du Graal (on peut ajouter la poésie courtoise), la naissance d’un mouvement non seulement complémentaire, mais compensateur de l’unilatéralité lumineuse du christianisme, et qui vise à réintroduire dans l’expérience intérieure ce que cette unilatéralité en exclut. Les contes, qui viennent de plus loin, lui semblent participer du même mouvement compensateur. Et, en effet, si dans l’alchimie les images de l’union amoureuse sont fréquentes (le Rosarium philosophicum commenté par Jung dans La Psychologie du transfert consiste même en une série de telles images), si dans Le Conte du Graal de Chrétien de Troyes, dans toutes ses Continuations et dans le Parzifal de Wolfram von Eschenbach, le thème de l’union amoureuse est fondamental, ce thème est, dans presque tous les contes qui ne se rapportent pas exclusivement à de tout jeunes enfants, plus que fondamental : c’est le thème unique. L’union amoureuse est le seul thème de tous les contes merveilleux, dans la mesure où tous les autres thèmes n’apparaissent qu’en fonction de celui-ci, car le désir amoureux y est justement le porteur du processus d’individuation, et tout se subordonne organiquement à cette finalité.

Il est intéressant de s’arrêter sur la présence fréquente, dans les

contes, du chiffre trois. En particulier, les épreuves qu’il faut affronter

pour accéder à l’union amoureuse sont toujours au nombre de trois, et

ce trois est en relation avec le rythme ternaire du processus d’individuation 1. Si, en effet, la dynamique interne de ce processus peut se décrire comme une quaternité énergétique, le processus lui-même se

déroule en trois temps, celui de l’unité indifférenciée, de la dualité de

relation, et de l’unité différenciée. Il n’est donc pas surprenant que les

épreuves qui rythment le récit soient au nombre de trois. Cela ne signifie

évidemment pas que chacune d’elles corresponde à un des trois

temps qui viennent d’être caractérisés. Quand le conte commence, le

premier temps, celui de l’unité ou de la totalité indifférenciées, est déjà

terminé ou sur le point de se terminer. La psyché a déjà pris conscience

du manque, de la stérilité, du malaise, et la décision d’y remédier à

quelque prix que ce soit est prise dès les toutes premières lignes. En

outre, le chiffre trois est le nouveau qui naît de l’union des opposés,

comme l’enfant naît de l’union des parents. Il est donc par excellence

le chiffre dynamique et créateur. C’est pour cette raison sans doute qu’il

n’apparaît pas seulement en relation avec les épreuves, mais également

avec des personnes, des animaux, des objets : les trois frères, les trois

corneilles, les trois corbeaux, les trois plumes. Même si cela n’est pas

d’abord évident, il serait possible d’établir, dans chaque cas, un rapport

avec le mouvement qui porte le conte.

Bien qu’il s’agisse toujours de trois épreuves, présentées comme

trois, il n’est pas rare qu’il y en ait, en fait, une quatrième (par exemple

dans Les Trois Plumes ou dans L’Oiseau d’or). De façon remarquable

cependant, cette quatrième épreuve a lieu quand tout semble déjà gagné,

dans les contes qui parlent aussi du retour à l’endroit d’où l’on est parti.

Le conte souligne alors la difficulté de l’inscription dans la réalité

concrète d’un accomplissement intérieur déjà présent, mais qui pourrait

être perdu à cause d’une faiblesse de la personnalité consciente, d’une

trop grande naïveté souvent. Le triomphe dans la quatrième épreuve

signifie alors l’incarnation réalisée, le quatre étant synonyme de l’assise

solide du carré. Il en va de même pour certains contes qui se terminent

par un double mariage. La quaternité donne ici à sentir la fermeté du fondement

établi en même temps que sa structuration très différenciée .

C’est dans l’alchimie, dans cette projection du travail d’individuation

sur la matière, dans cette pensée toute en images, que Jung a trouvé la forme historique la plus aboutie de sa propre expérience individuante,

qu’il formulait dans un langage non plus imagé, mais

conceptuel. Ses études des traités alchimiques lui ont permis à la fois

de s’ancrer dans le passé, d’éclairer l’alchimie par sa propre pensée et

d’en être éclairé en retour. Jung s’est reconnu dans l’alchimie, il est

tout entier un alchimiste, selon une modalité nouvelle évidemment,

mais totalement et exclusivement un alchimiste. Or, le maître mot, le

mot-clé de l’alchimie est celui de transformation, ou plutôt de transmutation,

terme qui traduit parfaitement ce saut qualitatif de l’émergence

du symbole, ce passage que l’on peut vivre, mais qu’on ne peut

jamais ni provoquer, ni calculer, ni expliquer causalement, du plan de

la création charnelle au plan de la création pneumatique, et qui reste

donc l’expérience d’un mystère de la psyché.

Comme l’alchimie, et dans la même opposition que l’alchimie à l’unilatéralité

lumineuse de la doctrine chrétienne, Jung considère, ainsi que

nous l’avons déjà indiqué au début de cette introduction quand il a été

question de l’ombre, tout le mal comme transformable. Tout le mal est

inclus dans ce « quatrième » que la doctrine chrétienne au contraire

exclut de la participation à la fécondité pneumatique, puisque l’expérience

intérieure se constitue contre lui. L’alchimie et Jung inversent

donc la doctrine chrétienne en réintégrant le mal dans la dynamique de

l’expérience intérieure, mais, comme la doctrine chrétienne, l’alchimie

et Jung considèrent le mal comme un dans sa nature. Jung, ainsi que

nous l’avons vu plus haut, parle bien, ici ou là, d’un mal absolu, mais

sans jamais préciser en quoi ce mal absolu consiste. Marie-Louise von

Franz, dans son commentaire de l’Aurora consurgens, fait une brève

allusion à un mal intransformable. Il s’agit d’une note de bas de page

dans le chapitre qui se rapporte à la première parabole du texte de

l ’Aurora. Dans ce texte, la Sagesse met l’alchimiste en garde : s’il abandonne

sa loi et ne marche pas dans ses voies, il ne pourra mener l’opus

à terme. Il sera saisi par « le froid de la neige » qui, explique Marie-

Louise von Franz, est chez les Pères de l’Église « un symbole de la damnation

éternelle ». « Le diable, ajoute-t-elle, principe du mal, principe

destructeur qui menace l’individuation, envahirait donc l’opus. » C’est

ici que se place la note : « Il s’agit sans doute, écrit Marie-Louise von

Franz, de ce mal ultime que l’homme ne peut pas intégrer, et non de

“l’ombre inférieure”, de “l’Éthiopien”, le mal qui peut être intégré. »

Mais Marie-Louise von Franz ne s’étend pas davantage et ne précise pas

en quoi consisterait ce « mal ultime ». Elle reste en cela tout à fait « jungienne

». Ainsi, bien que l’on perçoive, tant chez Jung que chez Marie-Louise von Franz, un pressentiment de l’insuffisance de leur pensée et

un effort tâtonnant pour aller plus loin, ils restent finalement prisonniers

de cette image de l’ombre par laquelle ils appréhendent le mal.

Les conceptions chrétienne et alchimique du mal, qui ont en commun

de le considérer comme un, mais qui sont par ailleurs totalement opposées

puisque l’une l’exclut de la dynamique de la fécondité pneumatique

alors que l’autre l’y inclut, impliquent nécessairement deux visions totalement

opposées de la finalité de l’expérience intérieure. La conception

chrétienne vise, même si elle n’espère pas la réaliser jamais, la perfection,

voire la pureté. La conception alchimique vise une totalité centrée

qui se structure par le jeu des contraires, et dont la structuration n’est évidemment

jamais achevée. Tout ce qui sépare la conception chrétienne et

la conception alchimique du mal et de l’expérience intérieure se ramène

à ce point fondamental du jeu des contraires au sein de la psyché.

La pensée de la double nature du mal qui, à côté du mal transformable,

reconnaît l’existence d’un mal radical, intransformable, pose en

particulier la question de savoir comment le mal radical, d’un point de

vue énergétique, se situe par rapport au jeu des contraires et d’où il tire

les énergies dont il dispose.

Quand on lit un grand nombre de contes merveilleux, une distinction

finit par s’imposer du point de vue du mal. Si, laissant provisoirement

de côté les contes qui mettent en scène de tout jeunes enfants (jusqu’à

l’âge de dix ans environ), on s’attache à ceux qui mettent en scène un

jeune homme ou une jeune fille et qui finissent, pour l’immense majorité

d’entre eux, par l’union amoureuse, on s’aperçoit que dans certains

de ces récits la réalisation de l’union amoureuse requiert uniquement

que soient surmontées plusieurs épreuves (en général, trois ou, comme

nous l’avons vu, parfois quatre), alors que dans d’autres récits la disparition

et en général la mort violente, voire le terrible supplice de l’une

des figures du conte est le préalable indispensable soit à la réalisation

de l’union amoureuse, soit à son rétablissement quand, ayant été réalisée

dans un premier temps, elle s’est ensuite profondément dégradée.

Les figures dont l’élimination semble indispensable à la réalisation ou

au rétablissement de l’union amoureuse sont toujours celles qui poursuivent

d’un acharnement sans mesure le jeune homme ou la jeune fille,

et qui par la mort ou par la torture tant physique que morale veulent sa

destruction et celle de son désir. Or, de telles figures n’ont pas d’équivalent dans les premiers récits, ceux où l’union amoureuse ne requiert

que de triompher dans les épreuves imposées. Il ne s’agit donc pas

d’une disposition d’esprit plus ou moins cruelle qui s’exprimerait dans

certains contes et qui serait absente dans d’autres, mais d’une différe nce

de fond quant à la nature des obstacles auxquels se heurte le désir du

jeune homme ou de la jeune fille. C’est en prenant conscience de cette

différence qu’il nous est venu à l’esprit d’appliquer aux contes merveilleux

la pensée de la double nature du mal.

Ce qui nous a également paru très frappant, c’est que ces figures de

l’acharnement destructeur ont toujours forme humaine, même quand il

s’agit du diable ou d’un géant. Elles peuvent certes changer leur aspect

pour accomplir leurs noirs desseins, comme la reine-sorcière de Blanche-

Neige, qui se transforme en vieille femme, mais il s’agit encore d’un

aspect humain. Jamais, à notre connaissance, elles ne prennent forme

animale ni végétale, alors que toutes les autres figures des contes peuvent

prendre forme animale (rarement végétale) soit pour réussir une épreuve

imposée, soit pour échapper à un danger, soit parce qu’elles sont ensorcelées.

Ceci nous semble indiquer que les contes les ressentent comme

ne ressortissant pas à l’ordre de la nature, ce qui s’accorde bien à la

nécessité de leur élimination pour la réalisation de l’union amoureuse.

La métamorphose la plus intéressante pour notre propos est celle de

l’animal (grenouille, crapaud, renard, serpent, mixte d’animal et

d’homme) en être humain. Cette métamorphose peut intervenir dans les

deux types de récits, mais elle est plus fréquente dans ceux du premier

type, c’est-à-dire dans les récits d’où toute figure de l’acharnement est

absente et qui progressent par intégrations successives de contenus

inconscients. Le caractère inconscient se marque de diverses manières,

soit par l’inaccessibilité d’une figure, soit par son caractère animal

quoique bienveillant, soit par son aspect inquiétant, son attitude hostile

ou destructrice. L’établissement du lien avec le porteur de la conscience

a lieu selon diverses modalités, qui vont de l’amitié à la confrontation

violente. La métamorphose de l’animal en être humain, dont il vient

d’être question, n’est qu’une façon parmi d’autres de dire la transformation

du contenu inconscient par son entrée en relation avec le porteur

de la conscience. Les énergies liées à ces contenus jusque-là

autonomes rejoignent le mouvement qui porte le conte, et qui trouve

son terme dans l’union amoureuse entre un conscient plus souple, plus

ferme, plus vaste et la figure d’anima (ou d’animus) devenue accessible.

C’est-à-dire que le mouvement mène à l’établissement de la totalité

psychique et à l’expérience de sa fécondité (« Ils eurent beaucoup d’enfants »). De tels récits sont autant de variantes du processus d’individuation

tel que Jung le décrit. Sa pensée du jeu des contraires, et

donc du mal transformable, les éclaire de façon remarquable aussi bien

dans le détail que dans leur dynamique et leur structure.

Il n’en va pas de même pour les récits où apparaît une figure de

l’acharnement destructeur. Non seulement cette figure elle-même ne se

transforme jamais et doit être éliminée à la fin, mais toute transformation

dépend de sa mise en échec momentanée, et n’est véritablement acquise

que lors de son élimination définitive. De façon significative, les métamorphoses

d’un animal en être humain sont rares dans ces récits, où la

libération est la condition de la transformation, et où tout se joue beaucoup

plus entre des figures humaines ou d’apparence humaine. La pensée

de l’existence d’un mal radical, intransformable, et l’appréhension de

la nature de ce mal permettent de saisir la spécificité de ces contes, d’unir

leurs caractères particuliers en une vision d’ensemble, de comprendre

comment ils s’articulent aux contes du premier type — et de mesurer

ainsi la profondeur de la science du mal dans les contes merveilleux.

Si l’on écarte la définition du mal moral comme péché, comme

offense à la sainteté divine, on peut le définir de façon très générale

comme l’acte — ou l’omission — qui porte atteinte à autrui, qui viole

ou néglige ses droits en tant que personne. Mais il y a deux modalités de

cette insensibilité à la personne de l’autre. Dans l’une de ces modalités,

autrui est traité comme un simple instrument de la satisfaction d’intérêts,

de convoitises, de pulsions, de désirs, ou comme un obstacle à leur

satisfaction. Dans la seconde de ces modalités, même si autrui peut également

se trouver instrumentalisé en vue de quelque satisfaction, l’enjeu

est fondamentalement d’un autre ordre. Il s’agit d’un enjeu identitaire.

Autrui est nié en tant qu’il est autre, et, là encore, selon deux modalités

différentes. Ou bien autrui est ressenti comme le différent, l’étranger,

celui qui ne participe pas du même — de la même famille, tribu, nation,

race, religion, communauté en général, et finalement pas de la même

humanité — et se trouve alors exclu en tant qu’il est différent. Ou bien,

inversement, autrui est tellement considéré comme inclus — dans la

famille, tribu etc. — que le terme « autrui » perd tout son sens, car il n’y

a que du même, seul le groupe existe, et aucun « autre » n’est toléré,

aucune altérité n’est même concevable. Chacun n’est reconnu qu’en tant

qu’il est participant de l’identité du groupe. Les deux modalités sont comme l’avers et l’envers d’une même médaille, qui est l’identité. Il

s’agit d’une identité grégaire, signe de l’inexistence ou de l’extrême faiblesse

de l’identité individuelle. L’identité grégaire protège du risque

qu’il y aurait à devenir un individu, elle berce chacun dans l’inconscience

de lui-même, dans l’indifférenciation et dans l’irresponsabilité.

L’identité grégaire est de la masse humaine sans visage, mue par une

énergie unique, née de toutes les énergies que chacun renonce ou se

refuse à assumer. Elle ne se constitue et ne se maintient que par un resserrement

sur elle-même qui, à la fois, la démarque de l’autre à l’extérieur, et étouffe toute velléité d’altérité à l’intérieur.

Le même et l’autre ne sont pas seulement ici des opposés psychiques.

Ils sont des êtres humains concrètement réels, vivants. Et puisque le

même, le connu, se trouve (dans l’immense majorité des cas) assimilé au

Bien, tandis que l’autre, l’étranger, se trouve assimilé au Mal, ce sont des

êtres humains qui sont ainsi désignés (et d’ailleurs autodésignés) comme

porteurs du Bien, et des êtres humains aussi qui se trouvent ressentis et

désignés comme porteurs du Mal. Et ceux-ci étant par définition en position

d’isolement ou d’infériorité (numérique, économique, politique),

donc de faiblesse, leur sort dépend finalement en grande partie des aléas

du sentiment collectif d’identité des représentants du même.

Le même et l’autre sont un des couples de contraires dont se tisse la

réalité. Un certain degré d’adhérence du même au même, et donc d’insensibilité

à l’autre en tant qu’Autre existe nécessairement, comme,

tout aussi nécessairement, la demande de reconnaissance de l’autre, sa

rancune ou sa révolte. Mais cette adhérence et cette insensibilité ont

ceci de particulier qu’elles peuvent être très fortes sans se manifester

par des actes clairement repérables, même par celui qui les commet, et

donc coexister avec une parfaite bonne conscience et une honorabilité

irréprochable. Un profond mépris de l’autre en tant qu’Autre peut très

bien, aussi longtemps que cet autre reste à la bonne distance ou aussi

longtemps qu’il n’y a pas de crise de l’identité collective, ne se traduire

que par quelques jugements sans conséquences concrètes, par de

simples regards, par des réactions infimes qui, dans le milieu où elles

se produisent, paraissent toutes naturelles. C’est seulement quand

l’autre vient trop près, ou quand une crise générale menace l’identité

collective, que cette insensibilité et ce rejet se traduisent par des actes,

par un mal effectif—il n’y a de mal qu’effectif, le fantasme d’un acte

mauvais incline au mal, mais il n’est pas encore du mal — et que se

pose la question de la responsabilité morale, car l’acte offre la possibilité

de la prise de conscience. Dans une telle situation, la fermeture à l’autre en tant qu’Autre, l’indifférence, le mépris ou la répugnance à

son égard peuvent s’exacerber en répulsion et en haine actives. L’autre

se trouve non seulement ressenti mais désigné publiquement comme

LE porteur du Mal, et alors se met en place le processus désormais

bien repéré et bien étudié du sacrifice de la victime émissaire.

Or, bien que de tels crimes soient communément qualifiés de barbares

— ne parle-t-on pas sans cesse de la barbarie nazie ?— ces processus

sacrificiels ne sont absolument pas en continuité avec les

processus sacrificiels des temps que nous nommerons barbares. Alors,

en effet le sacrifice humain — car c’est bien de cela qu’il s’agit — le

sacrifice d’offrande à la divinité (celui, par exemple, du fils premier-né)

ou d’une victime déclarée porteuse des souillures de la communauté,

était l’acte principal d’un culte organisé à un niveau de

conscience antérieur à l’émergence de la personne, et qui était donc de

nature magique. Le rite magique, « barbare » aux deux sens du terme,

est en effet le seul mode de rapport entre une identité collective et la

divinité correspondante, origine de cette identité, source de tout bien et

de tout mal, et donc, nécessairement, idole.

La fin (évidemment très progressive) des temps barbares, au sens où

nous entendons l’expression, est marquée symboliquement par ce que

nous appelons l’expérience fondatrice — fondatrice de l’humain en

l’homme. De cette expérience témoignent, dans l’héritage judéo-chrétien,

un récit du livre de la Genèse, placé au début de l’Ancien

Testament, et dans l’héritage grec, le mythe de Tantale. Bien que l’on

parle toujours du récit du sacrifice d’Isaac, il s’agit au contraire du non-sacrifice

d’Isaac, auquel Dieu substitue un bélier. Dans le mythe grec,

Tantale est puni par les dieux pour leur avoir offert en festin la chair de

son fils Pélops : les dieux horrifiés ressuscitent l’enfant. Les deux histoires

marquent la rupture que signifie, à travers le refus du sacrifice de

l’enfant, l’émergence du sentiment de la personne, avec tout ce qu’implique

une telle prise de conscience, saut qualitatif au sein de la psyché,

par lequel se trouve posé le fondement de l’humain en l’homme [8]. C’est,

au plan des principes évidemment (mais l’affirmation du principe est le

premier temps de sa réalisation), la fin de l’indifférenciation dans le sein

de l’identité collective et donc le début de la responsabilité individuelle.

Les notions du bien et du mal se dégagent de ce qui est bon ou mauvais pour la communauté, celle de faute, ou du moins de péché, se substitue

à celle de la souillure et le transfert magique du mal sur une victime

émissaire humaine devient impossible au niveau du rite, c’est-à-dire au

niveau de la conscience. La perception de la divinité change, elle cesse

d’être une idole, et le rapport magique à la divinité se trouve condamné

au profit de la relation. Le sacrifice — le sacrifice humain— ne peut plus

être organisé au plan de la conscience, et l’énergie psychique, qui par ce

sacrifice ne cessait de se réengloutir toujours à nouveau dans son origine,

se libère et s’oriente vers un devenir. Le temps s’ouvre et c’est cela aussi

que signifie le refus du sacrifice de l’enfant. Par ce refus, l’humanité

entre dans son histoire, qui est avant tout celle de l’immense travail de

conscience qu’elle s’est assignée à elle-même : un travail d’humanisation,

qui est un travail d’individuation, inscrit dans l’expérience fondatrice,

mais dont elle ne fait que poser le principe. L’incarnation de ce

principe d’individuation est infiniment lente et ses reculs sont souvent

plus importants que ses avancées. On a souvent l’impression que l’épopée

de l’humanisation, après plusieurs millénaires, en est encore à son

commencement, et qu’elle est menacée d’anéantissement.

L’expérience fondatrice marque pourtant un point de non-retour, et

c’est pourquoi nous avons parlé de saut qualitatif. Le sacrifice humain

persiste, certes, mais il ne peut plus se perpétuer tel qu’il était. Banni

du culte reconnu de la divinité, le sacrifice humain postérieur à l’expérience

fondatrice n’est plus celui des temps barbares, et ne peut le

redevenir. Il n’est pas une régression barbare, mais le refus absolu de

l’expérience fondatrice, pure négation de l’avènement de la

conscience, c’est-à-dire de l’humain en l’homme, et donc inversion du

mouvement vers l’humanisation [9].

Contraint de s’organiser à partir de l’inconscient, le sacrifice change

de nature : il devient la consécration que la psyché fait d’elle-même à

l’indifférenciation, ce qui constitue précisément le mal radical. Le sacrifice

reste un acte magique, dont la finalité est la réaffirmation et le renforcement

du sentiment d’identité collective, à cette différence près

qu’il ne se produit plus que dans les situations où cette identité se sent

menacée. Mais comme ceux qui participent au sacrifice ont dépassé le

niveau de conscience qui permettait de l’accomplir comme un acte

allant de soi, dont la cruauté même était innocente, ils ne peuvent agir

que s’ils s’abusent eux-mêmes sur ce qu’ils sont en train de faire, c’est-à-dire sur l’immolation d’un être humain, un être humain que seule son

altérité désigne comme victime, à la volonté d’adhérence du même au

même qui est celle de l’identité collective. C’est cet état d’esprit

empreint de mauvaise foi que nous appelons volonté sacrificielle ou

volonté d’inconscience, d’indifférenciation et d’irresponsabilité. Cette

volonté ne peut se réaliser que si elle intègre mensongèrement les

acquis de la conscience, de sorte que ceux qui l’accomplissent se sentent

pleinement justifiés. Cette intégration mensongère, que nous allons

décrire, est une imposture inhérente à la volonté sacrificielle, c’est-à-dire

au processus sacrificiel postérieur à l’expérience fondatrice. Ce

n’est pas une imposture volontaire (même si certains hommes politiques

peuvent jouer cyniquement du sacrifice pour augmenter leur

pouvoir), car la lucidité dissoudrait la volonté sacrificielle, dont la violence

tient justement au fait qu’elle se contracte convulsivement sur son

inconscience. L’imposture n’est pas ici un vêtement dont se couvrirait

la volonté sacrificielle, elle est le sentiment impudent et la haute opinion

que cette volonté a d’elle-même, la façon dont elle s’éprouve chez

ceux qui en sont les instruments dociles ou les agents zélés.

Il s’agit, si l’on peut ainsi s’exprimer, d’une imposture du Bien. Car

la volonté sacrificielle est le spasme paroxystique de l’adhérence du

même au même. Elle porte à son comble, elle porte à l’absolu l’insensibilité

à l’autre en tant qu’Autre, analysée un peu plus haut. C’est-àdire

qu’elle porte à l’absolu l’identification du même au Bien et de

l’Autre au Mal, mais le Bien et le Mal, le Même et l’Autre ne sont pas

ici simplement des catégories de la pensée. Ce qui se trouve porté à

l’absolu, c’est la coïncidence avec le Bien du porteur concret du

Même, et la coïncidence avec le Mal du porteur concret de l’Autre. Ce

sont des êtres vivants, c’est le réel vivant, tissage de contraires, dont la

structure même se trouve ainsi déchirée. Peu importe de quelle façon

le Bien absolu et le Mal absolu sont définis. Ce Bien peut être celui de

la morale commune ou au contraire, comme dans le nazisme, prendre

le contre-pied de la morale commune, selon le fameux « renversement

des valeurs ». Quand il ne correspond pas à celui de la morale commune,

ce Bien absolu apparaît sous la forme de la Pureté absolue, qui

peut être d’origine ethnique ou d’ordre idéologique, religieux et donc

traditionnel, ou au contraire révolutionnaire aussi bien d’ailleurs que

contre-révolutionnaire. Ceux que nous appellerons désormais les sacrificateurs

se sentent au service du Bien et s’éprouvent comme des justiciers,

ou au service de la Pureté, et ils s’éprouvent alors comme les

purificateurs et les régénérateurs de l’humanité.

C’est donc sous l’étendard de cette imposture de conscience, toujours

théâtralement mise en scène, pour en imposer justement, que le processus

sacrificiel se déclenche et que la volonté sacrificielle se réalise dans

le crime commis sur l’autre en tant qu’Autre — qui est en même temps

le pire et le plus dangereux attentat contre la conscience, dont tous les

acquis se trouvent ainsi vidés de leur substance et réduits à des simulacres.

Mais par là, le sacrifice d’après l’expérience fondatrice perd

entièrement l’innocence qui est la marque du sacrifice barbare. Le sacrifice

devient un meurtre sacrificiel mensongèrement transfiguré en acte

de conscience. Sa finalité de renforcement de l’identité collective par

l’adhérence absolue du même au même se révèle par là être une finalité

de perversion du mouvement vers la conscience, vers l’individuation et

donc vers l’humanisation de l’être humain. La volonté sacrificielle est

une volonté de perversion de la poussée civilisatrice (au sens le plus profond

et le plus fort de ce mot). Le sacrifice déniant l’expérience fondatrice

n’est pas un sacrifice barbare, c’est un sacrifice pervers, qui scelle

dans le sang et l’avilissement, par le mensonge le plus perfide et le plus

fondamental, le refus de la conscience, la volonté d’anéantissement de

l’humain en l’homme. Par ce sacrifice pervers, l’insensibilité à l’autre en

tant qu’Autre franchit un seuil, franchissement par lequel s’opère un

changement de nature, une véritable mutation. De mal transformable

qu’elle était encore avant le sacrifice, participant au jeu des contraires en

tant que négatif d’un positif — puisque l’identité, comme toute chose,

est un jeu de contraires — elle devient intrinsèquement refus de la

conscience, et par là mal intransformable : elle devient mal radical. C’est

ce « saut qualitatif » inverse de celui de l’expérience fondatrice que la

description psychique du processus permet de mieux appréhender.

Comme rien ne peut subsister en dehors de l’absolu, et comme il ne

peut y avoir deux absolus, l’absolutisation des contraires implique la

disparition de l’un d’eux. (Ainsi l’absolutisation du Bien a-t-elle pu

conduire à définir le mal comme privatio boni, ce qui revient à le

déréaliser). Or, la volonté sacrificielle non seulement absolutise le

Bien et le Mal, non seulement assimile le Même au Bien et l’Autre au

Mal, non seulement fait coïncider ces contraires, ainsi que nous

l’avons vu plus haut, avec les êtres humains concrets qu’elle désigne

comme leurs porteurs, ce qui implique l’élimination du porteur de

l’Autre, mais son acharnement destructeur contre l’Autre a un caractère

spécifique. La volonté sacrificielle en effet n’est pas dirigée contre

un ennemi, même pas contre un ennemi ressenti comme l’Autre, à

détruire donc par tous les moyens. Elle est dirigée contre une victime, en position de faiblesse et que cette position de faiblesse a justement

désignée comme victime. S’il y a un ennemi, il y a lutte, et quel que

soit des deux côtés l’acharnement contre l’autre en tant qu’Autre, il y

a nécessairement prise en considération de cet autre. C’est toujours le

jeu des contraires, qui restent des contraires par la tension entre eux, et

constitutifs, comme tels, de la réalité, du tissu de la réalité. La violence

sacrificielle au contraire, en substituant à la tension entre les contraires

le rapport du bourreau à la victime, accomplit, à travers l’anéantissement

sans risque de l’autre en tant qu’Autre, sa finalité d’anéantissement

de l’Autre au profit du Même. Ce qu’opère la volonté

sacrificielle, c’est la fin du jeu des contraires, c’est l’élimination, l’extirpation

de l’Autre, de sorte que seul subsiste le Même. Elle réduit la

réalité à du Même, et c’est pourquoi on se trouve transféré, là où elle

s’effectue, dans une irréalité démente, que rend avec une telle force la

description des camps nazis par Robert Antelme. Il s’agit d’un processus de décréation. La volonté sacrificielle est une volonté de décréation.

Le mal radical est ce processus de décréation, et le sacrifice, en

tant qu’il est justement ce processus de décréation, est le mal radical.

Bien que la volonté sacrificielle d’anéantissement de l’autre en tant

qu’Autre mène en général au meurtre de la victime, ou à l’extermination,

voire à l’éradication du groupe désigné comme victime, l’élimination

physique, qui fixe sur elle l’attention, n’est pas par elle-même la

finalité du processus, mais seulement son aboutissement logique. La

finalité véritable réside dans l’avilissement de l’autre en tant qu’Autre,

dans le déni de son appartenance à l’humanité. C’est la signification de

toutes les marques d’infamie, de toutes les humiliations imposées à la

victime, dont le caractère systématique est la signature du processus

sacrificiel. Même là où l’élimination physique est rapide, et où l’humiliation

est donc moins visible, elle n’en est pas moins présente, car elle

est le moteur du processus. Il s’agit de défigurer l’humain chez le porteur

de l’Autre, d’imprimer sur lui, et plus encore d’inscrire en lui

l’image qu’ont de l’Autre les porteurs du Même, de l’obliger par tous

les moyens, tourments physiques et moraux, à correspondre à cette

image, extérieurement de toute façon, mais plus encore, si c’est possible,

intérieurement. Il s’agit de dégrader l’humain en lui de telle façon

que l’humanité n’y soit plus reconnaissable. Et cela non pas, ou du

moins pas directement dans le but de préparer et de justifier l’élimination

physique du porteur de l’Autre, mais de justifier et de renforcer,

chez les porteurs du Même, le mépris, le dégoût ou la haine qu’ils ont

de l’Autre, de telle sorte que l’identité collective du Même constitue à elle seule l’image de l’humain, à l’exclusion totale de l’Autre. La défiguration

et l’avilissement de l’humain chez le porteur de l’Autre apportent

la démonstration de l’impossibilité de la relation entre le Même et

l’Autre, puisqu’il ne saurait y avoir de relation entre l’humain et ce qui

n’est pas de l’humain, qui n’est pas non plus de l’animal, mais le produit

d’une sorte de « raté » de la nature, qui par là n’appartient même

plus à la nature, et n’a donc plus de lieu dans la réalité. Ainsi les porteurs

du Même se sentent-ils pleinement légitimés et confortés dans leur

évitement quasi instinctif [10] et leur négation absolue de la relation.

Ce qu’ils veulent en dernière analyse, c’est revenir, avec bonne

conscience, à l’identité collective des temps barbares. Mais il n’est pas

de restauration possible de ce psychisme indifférencié. La violence

sacrificielle s’acharne sur l’acquis de l’expérience fondatrice, elle

s’acharne, par l’avilissement de l’Autre, à défaire cette structuration de

la psyché et de la réalité humaine que signifient l’émergence de la personne

et l’avènement de la relation. Et bien loin de rétablir un état psychique

et social antérieur, cruel mais riche d’avenir et de devenir, elle

n’aboutit qu’à une déréalisation de la réalité humaine et de la psyché,

déréalisation pour laquelle il n’existe pas encore de mot, tant la prise de

conscience de l’existence et de la nature du mal radical est récente.

C’est en réalité à leur propre destructuration psychique que travaillent, à travers le processus sacrificiel, les porteurs du Même. A travers l’avilissement de l’être humain porteur de l’Autre et désigné pour cette raison comme porteur du Mal, à travers l’élimination physique de celui qui est déclaré non-participant de l’humanité, la volonté sacrificielle opère ce qui est sa finalité invisible et ultime : l’éradication du sentiment de l’Autre dans la psyché des porteurs du Même. Car cet Autre psychique, qui est l’inconnu de leur propre psyché, l’étranger en eux, qui est là, tout près, et dont la présence muette est à elle seule une demande, les dérange, les effraie, leur est insupportable, ce qui a pour effet de le marquer du signe du mal. Porté à l’absolu en cas de crise de l’identité collective, ce Mal se trouve alors projeté sur le porteur extérieur de l’Autre et le processus sacrificiel consiste en l’éradication intérieure de l’altérité à travers l’éradication du porteur extérieur de cette altérité. Dans ce processus, la conscience se renie elle-même. Elle se couche dans ses propres contenus et se réduit alors à un rôle purement fonctionnel, à un rôle d’outil d’adaptation aux besoins et d’agent du progrès technique.

Or, par cette désertion de la conscience et par l’éradication ainsi rendue

possible de l’altérité intérieure, le champ même de l’action de l’archétype

du Soi disparaît, puisque l’action de l’archétype du Soi consiste

à régir le jeu des opposés psychiques. Mais si ce champ d’action disparaît,

les énergies de l’archétype du Soi, elles, ne disparaissent pas : l’effacement

de la conscience les met au service du Même. Il s’agit alors

de la plus fondamentale des destructurations psychiques, de la destruction

radicale du fondement de l’humain en l’homme. Ce sont les mêmes

énergies, les énergies mêmes de la puissance créatrice de l’archétype du

Soi, qui, désormais au service du Même, se trouvent perverties, et s’inversent

en puissance de décréation. D’où la violence littéralement

impensable du processus sacrificiel : la décréation est violence pure,

violence totalement destructurée, qui est à elle-même sa propre fin. En

ruinant chez les porteurs du Même la base psychique de l’individuation,

du plus léger commencement d’individuation, elle inverse en NON -

sens le sens de l’aventure humaine, qui est la poussée vers l’individuation,

c’est-à-dire vers la relation et l’humanisation. Le NON-sens n’est

pas le non-sens. Le non-sens, ainsi que nous l’avons vu plus haut, est le

sentiment qui naît de l’emprisonnement dans les contradictions de la

création charnelle. Si le NON-sens, autre nom du mal radical, est si difficile

à définir autrement que négativement, c’est qu’étant une puissance

de destructuration il n’a pas de nature, pas d’essence, pas d’être.

Il n’est pas, mais il existe, car il est efficace. N’étant rien par lui-même,

il peut être appréhendé uniquement comme énergie, comme énergie

orientée vers la décréation, cette orientation de l’énergie dépendant uniquement

de l’attitude de la conscience. Par lui-même, il est néant, mais

un néant avide, qui se renforce de ce qu’il anéantit.

C’est bien à tort que l’on s’étonne de la banalité du mal radical, de

ce qu’il est le fait de personnes par ailleurs tout à fait « normales ». Au

contraire, on peut affirmer que plus le mal radical est en quelque sorte